Catatan Rudi Fofid-Ambon

Yayasan Paramadina Jakarta dan The Asia Foundation bekerja sama dengan Yayasan Parakletos Ambon melaksanakan Program Living Value Education (LVE) di Maluku. Pendidikan menghidupkan nilai ini, biasa dilakukan di pesantren-pesantren di Indonesia. Maluku adalah tempat pertama kali program LVE dibawa keluar pesantren.

Salah satu lokasi sasaran Program LVE adalah Saparua. Orang Saparua adalah orang-orang keras. Saking keras, sering juga ada benturan keras dan pecah konflik antar warga. Begitu pula di sekolah. Guru-guru masih sering mengajar dengan rotan atau kata-kata pedis.

Program LVE di Saparua bukan untuk mengajar perdamaian dan cinta kasih kepada orang Saparua. Kami sangat percaya bahwa nilai-nilai kehidupan seperti cinta kasih, damai, jujur, tanggungjawab, berani, dan sebagainya, sudah menjadi budaya dan gaya hidup orang Saparua.

Dalam situasi konflik nan emosional, nilai-nilai kehidupan yang sangat positif itu, bisa saja terpendam atau tidak dominan. Nah, program LVE di Saparua menyasar siswa, dan terutama para guru. Kami hanya memprovokasi para guru untuk melakukan perubahan dalam pendekatan dan komunikasi. Untuk bisa mengubah siswa, maka guru perlu lebih dulu berubah.

Berkali-kali saya ke Saparua sebagai salah satu fasilitator pendidikan menghidupkan nilai. Rombongan kami selalu meriah. Ada Elsye Syauta, Ronald Regang, Fitri, bahkan sastrawan asal Madura Kiai Haji D. Zawawi Imron.

Selama dua tahun program di Saparua, kami sangat banyak mendapat dukungan dari guru dan pendeta. Walau aktivitas kami di Kota Saparua dan Tiouw, tetapi makan siang dan malam selalu di Tuhaha, di rumah Pastori Jemaat GPM Tuhaha. Ibu dan bapak pendeta sungguh tulus menerima kami, orang-orang dengan latar belakang suku dan agama berbeda.

Ketika program sudah selesai, kami tidak wajib lagi ke Saparua. Elsye Syauta bertanya, apa yang harus kita lakukan untuk Tuhaha yang sudah banyak mendukung program kita, saya cuma jawab singkat. Tuhaha mau resmikan gereja. Panitia sudah ada, tugas sudah dibagikan, tetapi kita bisa ke sana menjadi pembantu umum. Boleh ikut cuci piring, sapu-sapu, angkat kursi, atau urus sampah plastik.

Maka sehari sebelum peresmian Gereja Tuhaha, kami sudah ada di sana. Kami tinggal di lantai dua pastori. Ternyata, Pak Kres juga tinggal di pastori. Senang bisa baku dapa kembali di meja makan, bercerita tentang berbagai topik.

Siang hari, saya duduk menyaksikan Pak Kres mengukur ruas-ruas bambu. Ia memberi tanda dengan pensil, lalu memotong dengan gergaji. Ruas-ruas itu dibentur ke lantai sambil Pak Kres mengukur bunyi yang dikehendaki.

Secara iseng, saya mengambil tifa, lalu pukul sekena saja. Badan Pak Kres bergoyang mengikuti irama tifa. Ketika semua pekerjaannya sudah selesai, Pak Kres menjelaskan bahwa ibadah peresmian Gereja Tuhaha mengikuti liturgi etnik. Musik etnik mendominasi seluruh rangkaian ibadah dari awal hingga akhir.

Makin malam di Tuhaha, saya duduk di lantai dua pastori. Ada Elsye Syauta, Ronald Regang, dan Fitri yang nampak cantik dengan hijabnya. Kami berdiskusi tentang kedatangan orang-orang gandong Rohomoni di Tuhaha. Juga tentang sebuah pilar bertuliskan Rohomoni di dalam gereja. Pilar itu memang dikerjakan orang Muslim Rohomoni dengan bahan yang mereka sediakan sendiri.

Pukul 02.00 dinihari. Artinya, tujuh jam lagi, ibadah peresmian Gereja Tuhaha segera dimulai. Oleh karena satu situasi yang mendadak, para musisi yang sudah berlatih berhari-hari, tidak semuanya bisa hadir saat acara puncak nanti. Pak Kres sudah coba mencari pengganti tetapi sampai tengah malam, tidak tahu harus bagaimana.

Pak Kres naik ke lantai dua. Ia memegang Buku Tata Ibadah, bahkan rangkaian acara dari penyambutan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu dan rombongan di Pelabuhan Tuhaha sampai akhir acara.

“Mohon dorang seng tolak e. Tidak ada waktu lagi untuk negosiasi, beta bagi tugas jua. Bung Rudi pukul tifa untuk seluruh lagu yah,” kata Pak Kres dengan wajah serius.

“Beta seng bisa pukul tifa, Pak Kres,” ujar beta serius juga.

“Tadi beta sudah dengar Bung Rudi pukul tifa. Bisa itu,” desak Pak Kres.

Saya lihat wajah Pak Kres penuh harap dan ingin sekali agar saya tidak menolak. Sebab itu saya jelaskan, saya bisa pukul tifa, tetapi kalau sudah dipadu dengan alat musik lain, saya bisa “out beat” dan “ilang jalan”. Saya lantas menunjuk Ronald yang duduk di samping saya. Beruntung, Ronald tidak menolak, malah langsung meminta buku liturgi.

“Ronald pukul tifa, mulai dari penyambutan gubernur, sampai seluruh lagu yang ada dalam ibadah ini,” jelas Pak Kres.

Elsye dan Fitri juga mendapat tugas bermain alat musik bambu. Saya kira, setelah lolos dari tifa, maka saya bebas. Ternyata Pak Kres membuka halaman terakhir buku liturgi.

“Bung Rudi. Sebelum Ketua Sinode ada pada votum dan salam, kita dua punya aksi teatrikal. Kita berdua akan gelinding bola bumi dari kanan ke kiri di bawah altar. Kita dua akan meratap, menyesali seluruh dosa, mulai dari dosa nenek moyang sampai dosa kita sendiri. Kita mohon supaya Negeri Tuhaha senantiasa disayang dan diberkahi oleh Tuhan,” ujar Pak Kres.

Dini hari itu, kami ke gereja, melihat situasi, dan kami berlatih satu kali saja, dari awal sampai akhir. Setelah itu kami beristirahat jam 03.00.

Acara di Gereja Tuhaha berlangsung sesuai skenario. Ronald Regang lebih dulu pica bunga di pelabuhan dengan aksi pukul tifa. Sampai di gereja, Ronald memimpin musik dengan tifa.

Saya dan Pak Kres menggelinding bola bumi. Persis di tengah altar, di hadapan seluruh jemaat, saya dan Pak Kres berteriak sekuat tenaga, diawali huele oleh Pak Kres menurut cara orang Alifuru Seram.

“Tuangala e….

Ampong banya, ribu-ribu ampong

Apus dosa-dosa di Bumi, apus dosa-dosa di Tuhaha!” Begitulah saya dan Pak Kres secara bergantian berteriak mohon ampun.

Acara pun usai. Di ruang belakang, di konsestori, Pak Kres memegang tangan saya, mengucapkan terima kasih, kemudian memeluk saya beberapa saat. Ketika ia melepas pelukan, saya melihat air matanya di pipi.

Pak Kres juga memeluk Ronald, Elsye, dan Fitri. Tidak henti-hentinya Pak Kres ucap terima kasih kepada kami. Di meja makan, di atas mobil, di dalam speedboat menuju Ambon, ungkapan terima kasih terus disampaikan berkali-kali.

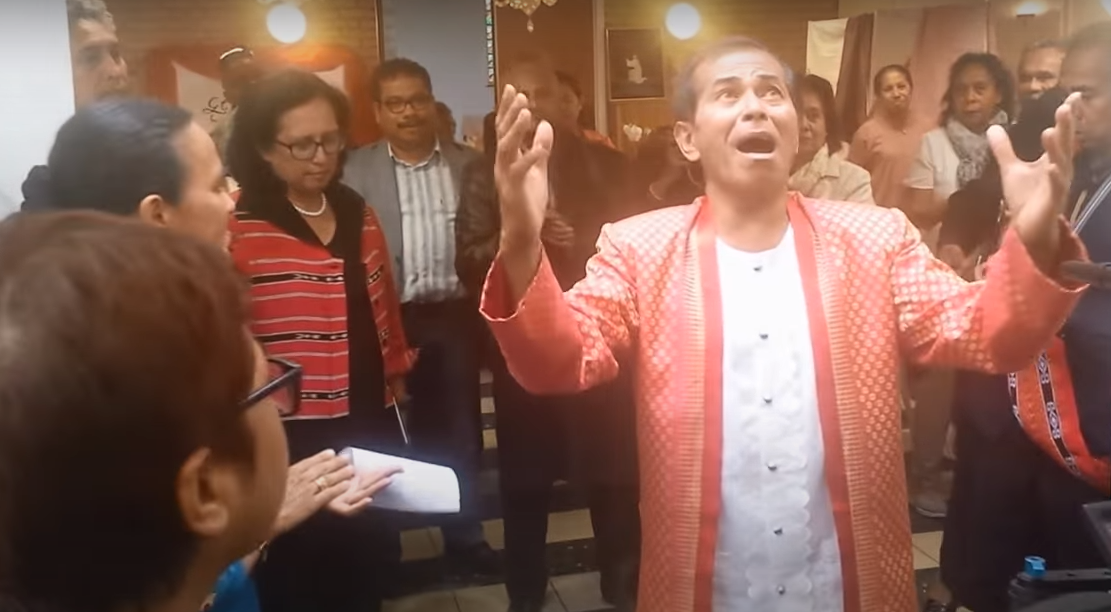

Berbulan-bulan kemudian, saya mendampingi tim produksi film “Setelah Badai Pergi” mengambil gambar di beberapa lokasi. Saya bertemu Pak Kres sedang melatih para penari di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku.

“Ale ingat di Tuhaha, ka seng? Maar, untung bae Bung Rudi dkk ada waktu itu,” ujar Pak Kres.

Malam ini, saya hendak kembali ke Batu Kuda di Tulehu, untuk melanjutkan penyuntingan naskah buku “Nafas Jiwa Glenn Fredly” bersama Ikhsan Tualeka. Seorang pemuda di Rumahtiga memberi kabar kepada saya, Pak Kres sudah tiada. Rupanya, saya dapat kabar terlambat, sebab Pak Kres sudah berpulang sejak pagi hari.

Tentu saya terkejut. Pertama, saya masih dalam suasana kehilangan Glenn Fredly, tiba-tiba mendapat kabar kepergian Pak Kres. Kedua, saya dan Pak Kres pernah bikin janji, bahwa suatu saat kami duduk di rumah Pak Kres. Kami akan susun katalog lagu karangannya, juga semua partitur asli. Kalau sudah jadi, Elsye Syauta bersedia mencari penerbit.

Terima kasih Pak Kres untuk lagu Pela, Toki Tifa, Kalwedo Basudara e, dan ratusan lagu yang lain. Saya masih ingat cerita bahwa saking banyak lagu, Pak Kres terkadang lupa bahwa lagu itu Pak Kres yang tulis.

Pergilah dengan jaya, Pak Kres. Tuhan suka musik. Bergabunglah dengan paduan suara malaikat.

Ambon, 19 April 2020

Penulis adalah Redaktur Pelaksana Media Online Maluku Post